データヘルス計画の更なる推進について (03:50)

超高齢化社会と生活習慣病や医療費の増大が深刻化する中、自治体が予防医療に積極的に取り組むことは不可欠です。住民の健康を守ることは、健康寿命の延伸や重症化予防につながり、結果として医療費の適正化や地域の活力維持にも直結します。その中核となる「データヘルス計画」の確実な推進であり、健診・医療・介護データを活用して課題を可視化し、効果的な保健事業を展開することが重要です。

国においても公明党は重症化予防で保険料を減らすため、がんを含む生活習慣病の重症化予防を通じた患者のQOL(生活の質)向上や健康寿命の延伸によって、医療費や保険料の抑制につなげるよう強く主張。6月には、公明、自民、維新の三党で、現役世代の保険料など国民の負担軽減に向けた持続可能な社会保障制度改革を図る、合意文書を作成しました。

合意文書の内容には、生活習慣病の重症化予防とデータヘルスの推進も含まれており、その後、閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも反映されています。

- 新潟県見附市では、寝たきり予防や生活習慣病予防などの健康増進を目的として、科学的プログラムに基づく健康づくり教室(有酸素運動や筋力トレーニング等)を開催したところ、3年後には、健康づくり教室参加者の医療費が、非参加者に比べ、年間一人当たり10万円程度抑制されたという報告もされている。

- 大阪府。健康寿命の延伸を介護認定者数の減少に置き換えてモデル化した推計では、2011~2020年で最大 「要介護2以上が要介護1に移行」という前提では 約2兆4,914億円 の介護費・医療費の節減効果があると試算されています。(大阪府)

- 健康寿命の延伸は、経済的にも社会的にも大きなメリットをもたらします。研究者たちは、米国で健康寿命がわずか1年延びるだけで、労働力の増大と活力の向上による生産性向上、そして加齢に伴う疾患の治療にかかる医療費の削減により、38兆ドルの経済効果をもたらすと推定しています。(最新の米誌TIME)

- 小金井市のデータヘルス計画の中にも「特定健康診査を受診している方が一人当たり医療費も低いことが分かります。」と記載がされており、一人当たりの医療費は約半額であるデータも示されています。

計画の進行状況と課題について

「データヘルス計画」は、国民健康保険被保険者(約2万1千人、人口の約 16.9%が対象)の「健康増進」と「医療費の適正化」を目的とし、健康・医療情報を活用し、被保険者の特徴、健康状態、疾病状況等を把握すると共に、PDCA サイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業を推進します。更に、中長期的な視点に立ち健康課題の再検証等を行うと共に、保健事業の実施方法についても、ICT(情報通信技術)の変化を踏まえた保健事業の DX化に向けた対応の検討も行うこととされています。

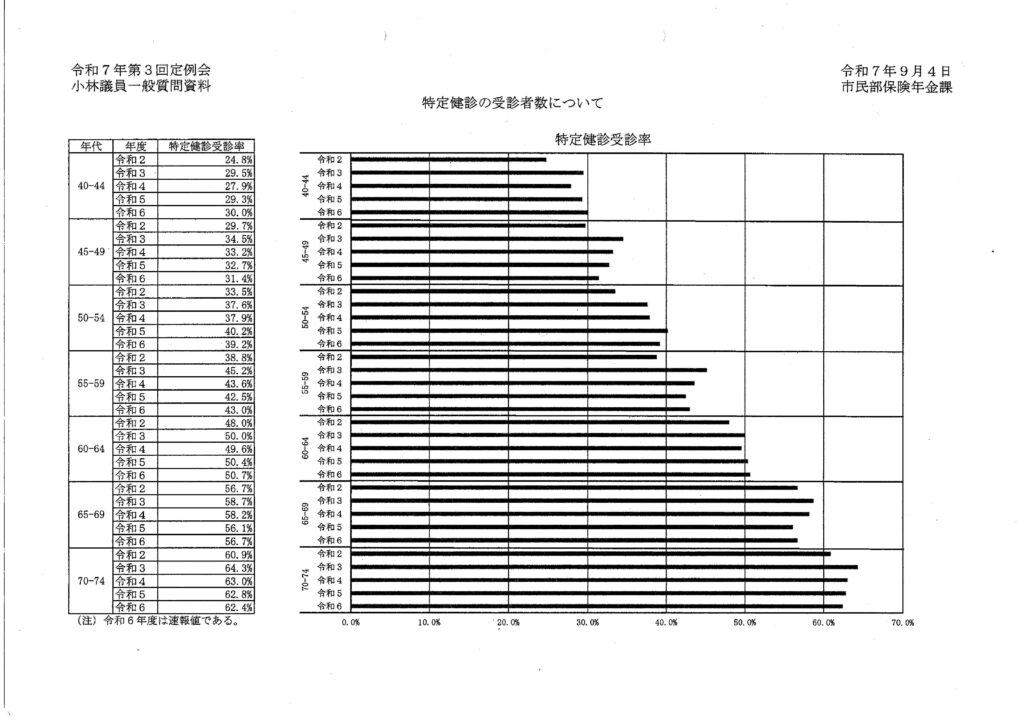

特定健診(特定健康診査)の受診率向上に向けた取組について

小金井市では、市の国民健康保険加入者で、40歳から75歳になる方を対象に年1回、無料で特定健診を実施していただいています。ホームページには、この健診は自覚症状がなく進行する「生活習慣病」を早い段階から予防するために、メタボリックシンドロームを見つける検査が中心で、毎年の健診が重要です。昨年、受診できなかった方も、今年からは必ず受診して、年に1回の健康チェックをしましょう。と書かれております。

小金井市の受診率は約50%であり、各自治体受診率の低さを大きな課題と捉えています。

受診率が低い主な理由

関心の低さ: 「健康診断を受けるのが面倒」「特に自覚症状がないから大丈夫」といった意識が根強く、健診の重要性が十分に理解されていないことが挙げられます。

時間的な制約: 仕事や家事、育児などで忙しく、健診に行く時間が確保できないという人も多くいます。

健診への抵抗感: 健診の結果が悪かった場合に、生活習慣の改善を迫られることや、病気の発見に対する不安から、健診を避ける人もいます。

健診へのアクセスの問題: 健診会場が遠い、交通の便が悪い、予約が取りにくいなど、物理的な問題も受診を妨げる要因となります。

小金井市でも様々な取り組みを頂いており、現第三期計画で検討も頂いておりますが、更なる受診率向上に向けて一緒に検討をしていければと思います。資料も出していただきありがとうございます。当然被保険者は、お仕事を退職された、60歳以上の方が多いわけですが、ご覧の通り、同時に若年層の受診率が大変に低く、強力な働き掛けが必要となります。

既に検討は頂いてはいるとの事でしたが、ご答弁にもありました通り、近隣市の動向も見据えながら引き続き医師会との密な連携をお願いしたいと思います。

インセンティブの導入: 受診率向上を目的として、健診を受けた住民にポイントや商品券を付与する取り組みを行う自治体もあります。これは、受診の動機付けとして効果的な方法です。

医薬品の適正使用に向けた取組について

同時期に複数の医療機関にかかっている場合、それぞれの医療機関から薬が処方されることにより、薬の数や種類が多くなる、「重複服薬・多剤服薬」が原因で、

ここでは近年、若者を中心に拡がりつつある、風邪薬や咳止め薬などを、販売目的や本来の効能効果ではなく、適正な用法用量を超えて大量に服用する「オーバードーズ」とは異なります。

多くのくすりを服用しているために、副作用を起こしたり、きちんとくすりが飲めなくなったりするポリファーマシーの要因ともなりますので、防がなくてはなりません。

ただ、これ最後まで訪問健康相談に応じで下さった方は良いわけですが、それ以外の方がどうなっているのかしっかり手を打たなくてはいけません。お薬手帳、マイナンバーカードの運用が正しくなされることで、薬局窓口で薬剤師さんが的確に指導いただけるわけなので、こういったことも踏まえて政府ではしっかり推し進めていかないといけないと感じます。

ジェネリック医薬品の更なる使用拡大について

宮下議員も熱心に取り組んで来られました。

差額通知の送付などご努力をいただき、削減効果も分かるようになっております。ジェネリック医薬品の使用割合(数量ベース)は、平成 30 年度は 66.8%でしたが令和4年度には 74.7%まで上昇されているとの事でした。

健幸チャレンジの事業枠拡大について

令和2年度にはじまり、スマートフォンアプリ又は活動量計等を使ってのウォーキングや特定健診・健康相談等の健康づくりに資する取り組みへの参加によりポイントを付与する「健幸チャレンジ事業」です。さらに歩くだけではなくて、食事セミナーですとか運動セミナーというのも同時並行で行っていただいており、参加者からは大変に好評であり、更なる参加枠拡大、いわゆる健康マイレージと言われるポイント・インセンティブの拡大について要望の声を伺います。

50人増やされているということで感謝申し上げます。今年で6年目ということもあります。是非参加者が変わっていることもあろうかと思いますが、過去の数千人の参加者が、運動を継続されているのか、その結果、医療費はもちろん生活にどのような影響がでているかなど、アンケートなどを取って頂くなどして、その結果によっては事業を大幅に拡大することも理にかなっていると考えますので、どうかご検討ください。

また、計画の中には、特定保健指導の実施率が目標との乖離が大きいことから抜本的な対策を検討する必要があるとされており、健幸チャレンジ事業のインセンティブ連携を図ることの実現可能性についても検討の余地があるとされております。更なる事業効果について期待を申し上げます。

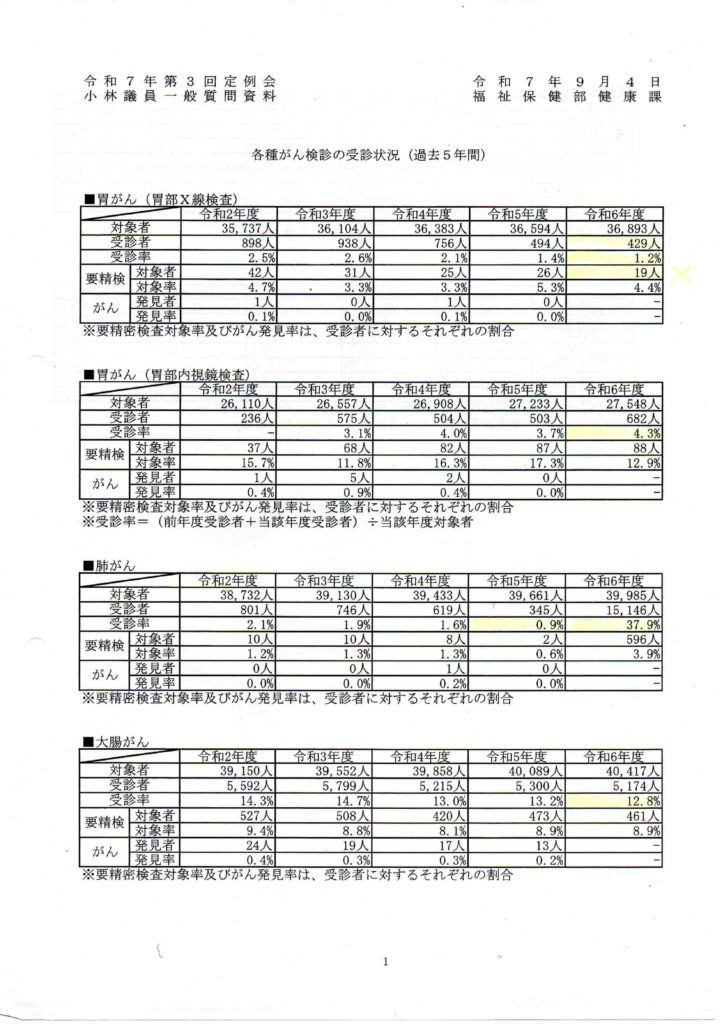

がん検診の推進について (30:00)

がんは日本人の死因の第1位であり、早期発見・治療が生存率向上の鍵となります。しかし、がん検診受診率は目標水準にも達していません。自治体が積極的にがん検診を推進し、受診しやすい環境や周知を強化することで、市民の命を守り、重症化による医療費増大を防ぎ、小金井市全体の安心と持続可能な医療体制の確立につながります。

現状と課題について

資料を出していただきありがとうございました。決算資料で目にするものです。

検査実績

胃がん(X線検査) 1.2% ※対象36,893人中 429人

胃がん(内視鏡検査)12.9% ※要検査12.9%

肺がん 37.% ※R5は、0.9%★

大腸がん 12.8% ※要検査8.9%

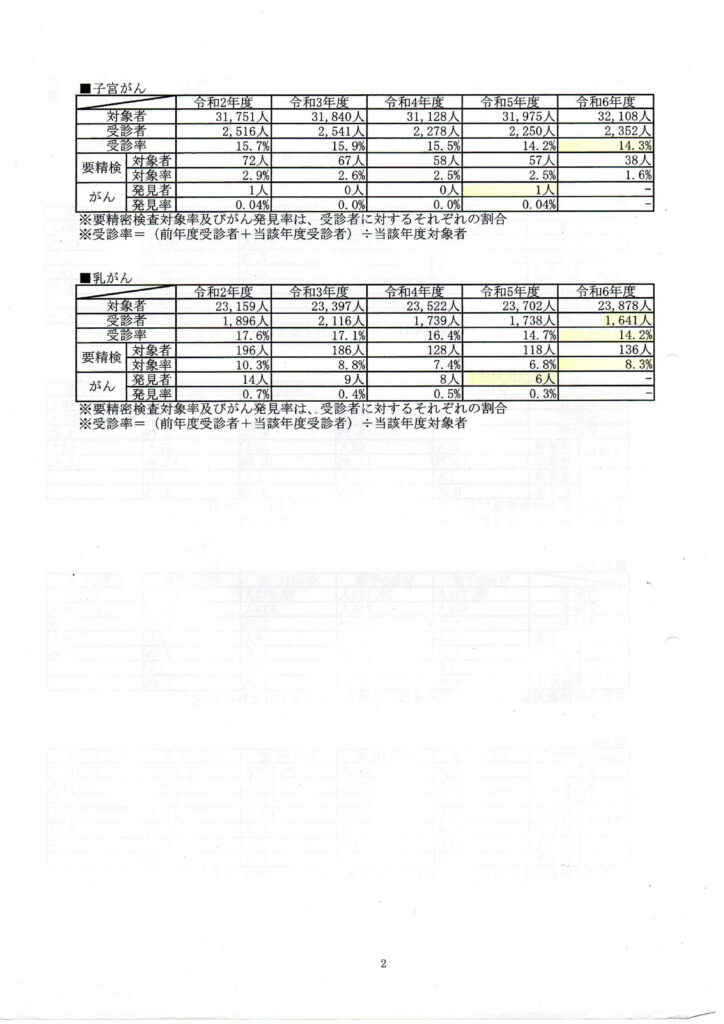

子宮頸がん 14.3%

乳がん 14.2% ※要検査8.3% / R5は1,738人中6人が発見

特定検診の同時実施により受診機会を増やさないか

八王子市では、特定健診の案内に“大腸がん便潜血キット”を同封(セット受診促進)したリピート受診促進し、同時受診率が37.8%→66.1%に上昇しています。

また、節目年齢(40歳、50歳、60歳の方)に無料クーポンを配布する取り組みなどもされています。

兵庫県姫路市(特定セット検診)医師会館で「特定健診+胃・肺・大腸」の3~4種セットを一度に実施。受診動線を1会場に集約し予約負担の軽減と受診率アップの取組みをしている。

受診申請ハガキを付けたガイドブックを配らないか

各自治体、がん検診のみならず保険事業に関する取り組みは様々です。

狛江市、調布市、三鷹市、武蔵野市、府中市をご紹介させていただきます。

小金井市は、とても集約されており見やすいのですが、情報量や啓発、保存性という意味では課題がまだ残されていると思います。府中市さんは、特に「がん検診申込用紙」が付いていて、とても良い取り組みだと考えます。

がん検診のみならず、子どもの頃からの「がん教育」というのも欠かすことはできません。

令和6年度予算特別委員会(第6日目) 本文 2024-03-14 渡辺ふき子議員への答弁

外部人材(医師)の方に来ていただく、がん授業。こちらについては、令和2年度に1校、コロナ禍を挟んで、令和4年度に3校、令和5年度に中学校で1校。全校で一通りできた。新年度につきましても、全校でというところにはならないかもしれませんけれども、引き続き、外部人材を活用したがん教育というのは進めていくという方向性を持っておりますので、そのように学校に促してまいりたいと思います。

もちろん、がん検診以外にも成人歯科検診の受診率(約1割か)も上げることも大切です。

また、市としての適切な予防医療政策を行っていくためには、健康課と国保データの連携の他、更には社会保険等とのデータ連携により、正確な検診の受診数などを把握することにより適切な手が打てるものと考えます。そういったことも今後の国の動きに合わせてしっかりと取組んでいただきたいと強く要望いたします。

健康づくりの推進役を育成して健康寿命 No.1を目指さないか (46:39)

小金井市では、元気に自立した生活を続けられるよう、ご当地介護予防体操「さくら体操」を作成し、現在市内各所で定期的に行われ、多くの方が参加されています。

ちょうど9月もさくら体操のリーダーとしての活動を中心に、元気アップ活動を担っていただく、さくら体操「ご当地体操」リーダー養成講座が開催されていることかと思います。

さくら体操「ご当地体操」リーダーの状況について

リーダの皆様は、体操指導だけではなく、いつまでも元気でいるために、健康づくり、仲間づくり、社会参加にご興味がある方であり、常に、介護予防に関する最新の知識・情報を得られていると伺っております。

様々な場面で健康づくりを推進する市民の力をお借りした取組について

島根県松江市さんでは、「めざせ!健康長寿日本一~人生100年時代を見据えた健康づくり~」をスローガンに、「健康都市松江宣言」を行い。令和6年3月に策定した「第3次健康まつえ21推進計画」では、「みんなで支え合い 健康寿命をのばそう」を基本理念として掲げています。松江市では、公民館区ごとの「健康まつえ21推進隊」や、それぞれの得意分野で貢献する「ヘルスボランティア協議会」、壮年期の健康づくりに取り組む「健康まつえ応援団」など、様々な場面で健康づくりを推進する皆さまがお互いに助け合うことで、より大きな健康づくりの輪が広がっています。

民間企業との連携、市民の方のお力をお借りした食育ホームページの活動などもとても良いと思います。議員提案で策定した「小金井市食育推進基本条例」もありますので、更に一歩進めていかなければならないと考えます。

地域ごとの健康づくりの推進役の育成について

松江市では、地域での健康づくりの推進役として、健康づくりに関するイベントや講座の情報発信、健康診査やがん検診の受診勧奨PRなど、地区の実情に合わせた様々な取り組みが行われており、是非参考にしたいものであります。

健康寿命を延ばすために、行政と市民が連携して地域全体の健康づくりを推進することは、非常に効果的で不可欠な取り組みだと考えます。行政主導の一方的な施策だけでは、市民の主体的な参加や行動変容を促すことは難しく、地域の実情に即したきめ細かな支援が不足することも考えられます。また、市民リーダの方が主体的に関わることで、より効果的で持続可能な活動が生まれるものと考えます。

超高齢化社会が進む中、自治体が予防医療に積極的に取り組むことにより、市民の健康を守り、結果として医療費の適正化や地域の活力増進に繋げるためにも、是非積極的な検討をお願いします。